以前、友人のPTと飲んでいる時に

という話になりました。

至極ごもっともですが、講習会などでは生理学ベースでの話が必ずあるかと思います。

何故、そんなに生理学の話をするかと言うと治療のメカニズムの説明には生理学が必須であることが多いからです。

運動学で説明することも可能ですが、バイメカの知識と生理学の知識があれば鬼に金棒と言う風になります(^^)

ですが約10年たった今はとても感謝しています。

つまり過緊張やスパズムのある筋肉にたちはこのゴルジ腱の刺激が乏しい可能性があるわけです。

そうならばゴルジ腱に直接圧迫刺激などを加えることで、過緊張やスパズムの軽減は図れないか?

などと言う風に考えたりします。

つまりストレッチに対しての生理学な知識を知っていることで、学生時代に学ぶ縦断ストレッチのみならず、直接腱を狙ったダイレクトストレッチという選択肢が増えるわけです。

さらには、筋紡錘は錘内筋の張力(γループ)に影響を受けるため、中枢の運動野の状態と筋そのもの柔軟性による影響を受け、その際の長さ変化に対して反応を起こします。

しかし腱はひっぱられる事にしか反応を受けないので、徒手的な介入がとてもしやすい組織です。

こういった知識がある事で、腱に対してのダイレクトなアプローチにはより裏付けが取れてきます。

|

| 腱組織の生理学が分かれば、アプローチに変化が現れた。 |

こんな感じで生理学の教科書に書いている事(特に感覚のことや、筋肉や関節包などの軟部組織に関する事)は治療に直接繋がることが盛りだくさんであり、非常に勉強になることばかりです。

まさに私たちの仕事のタネがそこには埋まっています。

新人の頃は、HOW TOの知識や技術と一緒にそのメカニズムを生理学で勉強するとより深みがまし、応用が効いてくるはずです。

動きの評価も生理学と運動学の組み合わせが必要!

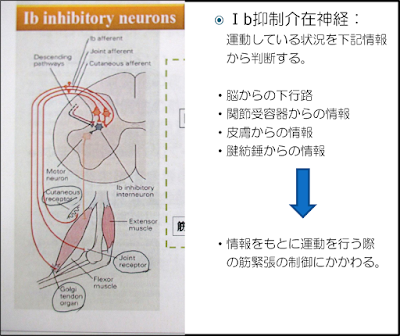

理学療法士であれば歩くことの分析を行うことが多いですが、この時の運動制御を行うためのプログラムはどうなっているのか?

歩く時の痛みはどんな原因なのか?

代償歩行を学習したのは何故なのか?

とかは、解剖学や運動学だけでは説明できません。

代償や跛行の原因をバイメカだけで説明したりするのをよく見ますが、甘いと思います。

そうすると、より効果てきなセラピーの提供が可能になります。

まさにそれは患者さんの伸びしろですね!笑

さぁ、みなさんも生理学の教科書を開いて下さい。

最近なら関節だけの物、脳だけの物、筋肉だけの物とかもあるので是非その専門書を見て見て下さいね。

クリックすると、ランキング投票になります。

よろしくお願いします!

にほんブログ村

こちらももしよろしければ・・・

理学療法 ブログランキングへ

0 件のコメント :

コメントを投稿